秋霜烈日の人 6.

第四章 明治十八年 巡視、復命、教育

1.目 次へ

1. 北海道 巡視

明治十八年七月二十二日 金子は、参議 伊藤博文の命により 随員 奥田と共に、北海道巡視の旅に出発した。

金子は 新橋から汽車に乗って 横浜に着き、横浜から 便船に乗って 石巻の 荻の浜を経て 函館に着き、函館県令 時任為基( ときとう ためもと )の 出迎えを受ける。

県令 時任は、参議 伊藤博文の 秘書官 金子の 突然の来訪を、北海道三県廃止問題に関する 調査と考え その 真偽を探るが、金子は 夏期休暇 とのみ答えて 函館に一泊し、翌日 七飯の農場を視察後、大沼を経て 森に至るが、ここまでの道路は 比較的整備されており 馬車で来る事が出来た と記している。

森から、小型の外輪船で 内浦湾を渡り、当時 一寒村に過ぎなかった 室蘭に至り 一泊している。

室蘭では 田村顕允( あきまさ )なる人物が、宿に 金子を訪ねている。

田村は 旧仙台藩の重臣で、維新後 多くの藩士を引き連れて 室蘭郊外に開拓移住し 多くの困難を乗り越えて 開拓を軌道に乗せ、この当時 地元の郡長を務めていた。

また この時は、札幌県庁から 道案内の役人が来ており、田村と共に やはり 北海道三県廃止問題について 金子の意見を尋ねるが、金子は ここでも、自分には 今のところ 意見は無いので、あなた方の意見を 聞かせてほしいと云うが、皆 黙して語らず、唯 金子の意見を問うのみであった。

これに付いて 金子は、彼らも 三県廃止等と言えば首が飛ぶし、現状維持を唱えれば 県令の 提燈( ちょうちん )持ち の謗りを受けかねず、難しいところではある と考え、この先 行く先々で 会う人毎に 同じ状況に成る事が予想される為、金子は この後 意見めいた事は問わずに、事実と 出来るだけ 正確な数値データを聴取する事に徹する事としている。

翌日、室蘭を出てから 登別で 温泉に浸かり、苫小牧で一泊して 札幌に向かう。

この当時、北海道の道路事情は 函館、森間の道路と 室蘭、札幌間に 馬車の通れる 幅 約九メートルの道路が有るのみで、他は 唯 草木の茂る原野を 馬に乗って踏み分けて行くのみであった と記している。

札幌では 月寒の牧場や 千歳の稲作試験場を視察してから 札幌県令 調所広丈( ずしょ ひろたけ )に会って 札幌県の現状に付いて聴取した後、農商務省 所管の北海道事業管理局で 局長の 安田定則より 北海道における 炭鉱、鉄道、製糖、製粉、麦酒製造、葡萄酒製造、製材、紡績、農学校などの 現状に付いて 事情の 聴取を行い、その後 当時 小樽から 札幌を経由して 幌内まで 開通していた 汽車に乗って幌内へ行き、幌内炭鉱を視察した後、石狩川の流域の川沿いを 乗馬にて 探検して遡行するが、鬱林で道無くして 進めず、札幌へ 引き返している。

この時 幌内では、この三年前に開監し、この当時 囚人に 坑内の採炭労働を強制するため 盛んに 幌内炭鉱への 囚人出役を行っていた 空知集治監に付いて、当然に 視察していたはずではあるが 金子が 後の 大正十四年に この時の 北海道巡視の行程を回想して 詳細に記述した〔 北海道庁設置の沿革 〕では 何故か 触れていない。

また、この 幌内炭鉱 及び 空知集治監とは 石狩川を挟んで 約二十キロ 西側の 須倍都太の地に有り、先に 団 琢磨と その養家の件で 金子の下を訪れていた 月形 潔が、つい この四ヶ月程前まで 典獄( 刑務所長 )を務めていた 樺戸集治監に付いても 当然 視察していた筈であるが、やはり〔 北海道庁設置の沿革 〕では まったく 触れていない。

この時 金子が、この 空知、樺戸の両集治監を 視察していなかった という事は有り得ない。

樺戸集治監 跡 ( 現在 月形樺戸博物館 )

何故なら、この両集治監は この地域でのみならず 北海道内でも 有数の 国費を投じた大型施設であり、この度の 金子の 北海道視察の目的から考えても 視察の対象から外す事が むしろ 不自然と云えるからである。

この時の、空知、樺戸 両集治監の視察行に関する記述が、後の金子の視察回想記と云える〔 北海道庁設置の沿革 〕でも、全く 抜けている事に付いては、後述する 釧路集治監 及び 跡佐登( あとさぬぶり )硫黄鉱山に関する記述部分でと、本 第四章の終わりの部分で 今少し触れたい。

札幌へ戻った 金子は 小樽へ行き、小樽の 築港の計画と その実情を視察してから、小型の汽船で 増毛へ向かう。

増毛では、この当時 少し先の 留萌との間で、国費による 築港計画の取り合いをしており、金子は どちらにすべきか 比較・調査の為、双方に 上陸して 視察している。

この時、金子は 築港計画を 留萌とする意見とした様であり、築港は留萌に決定し、このため 後々 留萌は発展して 留萌市となって 留萌支庁の所在地となるが、増毛は 増毛町のままで 現在に至る。

留萌から さらに 北上して 利尻、礼文の両島に渡り、両島 視察後、稚内に上陸して 陸路を馬に乗って 宗谷岬を回り 枝幸( えさし )まで行ってから 引き返して、稚内に戻っているが、宗谷岬では 旧幕時代の砲台や 牢獄等を 視察している。

稚内から 再び 小樽に戻り、小樽で 別の汽船に乗り換え、寿都( すっつ )から 江差を経て 函館に戻っている。

函館では 県令 時任より、函館県の現状に付いて 事情の聴取を行った後、便船にて 根室に向かう。

根室では 小型蒸気船に乗り換えて、国後島に渡り 瀬石( せせき )、留夜別( るよべつ )を視察している。

その国後で 金子は、繁茂する樹木が 島の南半部では 温帯に属し、北半部では寒帯に属し、その境界が 割と判然としている様子に 興味を持ったと記している。

その後 さらに 択捉島に渡り 留別( るべつ )、蘂取( しべとろ )を 視察して、乙今牛( おといまうし )まで行っているが、この 乙今牛が この当時 択捉島で 常時人の住む最北端であった。

また この当時 国後、択捉には 宿屋が無く、鱒漁の漁番小屋などに 泊まりながらの 視察行であったが、蘂取で見学した 鱒漁の その漁量の豊富さによる 雄大さに 金子は 感嘆の声を上げている。

国後、択捉から 根室に戻った金子は、根室県令 湯地定基( ゆち さだもと )より 根室県の現状に付いて 事情の聴取を行っているが、根室での一日 金子は 県令 湯地の招きで 根室県の 裁判官、県官、郡長、実業家などを集めた宴席に出て、北海道開拓に関する 懇談に応じている。

この宴席で、柳田藤吉と云う人物が、東京から視察に来る役人は、夏休暇の避暑がてらに来るので この地の冬の厳しさを知らないに付き、金子君も 北海道開拓の計画を論ずる為には 一度 冬季に来て視察したならば、その後の議論に付き 我等も謹聴すべし と詰問調に談じている。

これに対して、金子は 柳田に 根室の冬季の最低気温は何度くらいか、また 氷結した根室湾の氷の厚さはどの位になるかを尋ね、柳田は 気温は 摂氏 マイナス十七度くらいで、氷は 湾の沿岸部で 六センチくらいと答えているが、金子は そのくらいの寒気ならば、再来の必要はない、何故なら 自分は 先年、米国のボストンに留学し、彼の地で 約八年間を過ごしているが、ボストンも 厳寒の地で、冬期は 摂氏 マイナス 二十三度くらいになり、ボストン湾では 六十センチくらいの厚さに氷が張り 氷上を馬そりが行きかうほどの所で 厳寒の冬季の事情は充分に承知している と述べ、これに対して 柳田は 金子の膳部の前に来て 頻りに陳謝した とある。

根室からは 陸上を乗馬で 浜中を経由し 厚岸( あっけし )に着き、金子は 厚岸湾のカキの養殖状況を視察して これも その壮大さを称賛している。

厚岸から 釧路に至り、釧路では築港の状況を視察してから、騎馬で 釧路川の上流約百キロの 屈斜路( くっしゃろ )湖岸にある 跡佐登( あとさぬぶり )硫黄鉱山の視察に向かうが、折からの豪雨で 川の氾濫の恐れが有り 危険との事で 釧路へ引き返している。

この時、金子らが どの辺まで行って 引返したのか定かで無いが、この釧路川の上流 約四十キロの 標茶( しべちゃ )に この時から 約二ヵ月後に 開監する 釧路集治監が有り、この時はすでに 建物、設備が ほぼ完成して 一部の囚人を 空知集治監より移送していた筈であるにも拘らず、この釧路集治監に付いても 金子は 後に、今回の北海道巡視の行程を詳細に記述した〔 北海道庁設置の沿革 〕で まったく 触れていない。

この 釧路集治監でも 後に 跡佐登硫黄鉱山への 悲惨な 囚人出役問題が起きている。

金子が この釧路 及び 先出の 樺戸、空知の三集治監に付いて、具に視察していたであろう事は 紛れのない事と思われ、実際に この視察行を終えて帰京後、太政官に提出している〔 北海道三県巡視復命書 〕に 付属の〔 北海道開拓建議七箇条 〕の 二、に 道路開鑿の議 を述べており、この中で 北海道の原野に道路を開鑿する 過酷な重労働に、これら集治監に収容する 囚人の使役を提言しているが、にも拘らず 後の 金子の〔 北海道庁設置の沿革 〕では、視察行の 他の視察部分に付いては、本書の 第四章に 見る様に、詳細に記述しているにも拘らず、 三集治監の視察部分だけが 抜けており、この事は 本書の主題に関る部分とも云えるため、本 第四章の終りで さらに触れたい。

金子は 釧路での滞在 数日で、根室から釧路経由の 函館行きの便船に乗り、函館に着後、函館の近辺を視察してから、東京行きの便船に乗り 十月二日 帰京している。

2.北海道三県 巡視復命書

こうして、金子は 約七十日間に亘って、乗馬、徒歩、船を用いて 可能な限りの広範囲な 道内視察を 行っている。

そして、この視察行で 金子は、多くの人の意見を聴き、客観的な統計データを集め、個別案件については 担当役人に質すなどして 北海道三県一局体制の現状を詳細に把握し、こうして得た 見聞に 推敲を重ねた上で 北海道開拓の将来への展望を、太政官 及び 命令権者の 伊藤参議に報告しており、この時、提出された巡視報告が、〔 北海道三県巡視復命書 〕及び 付属〔 北海道開拓建議七箇条 〕であった。

本書においては、この〔 北海道三県巡視復命書 〕及び 付属〔 北海道開拓建議七箇条 〕から 金子の ズバ抜けた能力の一端を知る事と、問題の「 固より彼らは暴戻の悪徒なれば 」に関る部分を その前後の 文意、文脈の関係を含めて これを明確にする意味で、本書著者による 要旨の意訳 全文を 以下に掲載した。

◎ 北海道三県 巡視復命書

○ 三県一局制の廃止に関して。

金子は、以下 三点の理由により、現状の三県一局制( 内務省所管の 函館、札幌、根室の三県 及び、農商務省所管の 北海道事業管理局 )は 廃止すべし とする。

1.三県庁と 事業管理局間の関係が、極端に円滑を欠いているに付き、殖産興業政策など 相互にわたる事業について、重大なる 事務渋滞を招いている現状が有る。

また 政令が 県庁、管理局の 二途から出る状態に 道民、大いに難儀の状況にある。

2. 三県庁の施策の基本は、殖産興業を推し進めて 社会基盤の整備と 民生の安定を図る事にあり 一方 事業管理局については 事業経営を目的として 営利を求める事にもあり、相互に意見を異にしながら その調和に努めないため、開拓行政に大きな支障をきたしている。

例えば 管理局の事業である鉄道では、札幌 ― 小樽間 約八里( 三十二㎞ )の 米一石を運ぶ運賃が 四十銭で、これは ほぼ 同距離の 東京 - 横浜間の 米一石を運ぶ運賃 六銭の 約七倍弱であり、これに付いて、県庁側は 運賃を下げる事で 物流を活発化させ 開拓事業に資すべき とするのに対し、管理局側は 内地と北海道の状況の相違と、鉄道事業は 営利を目的としており、利益を上げる事で 新たな路線への再投資も可能になる 等を言いたてて 歩み寄る事がないため 開拓行政に大きな支障をきたしている。

3. 三県と一局が それぞれ 重複する事業を起こす事で、効果の少ない 国費の二重投資となっており、例として、事業管理局が 函館、札幌、根室管内に 農業事務所を設けて 殖産興業の実務を執っているのに対して、三県庁は それぞれの管内に 勧業課を置き さらに 勧業試験場を設け、重複する 同一の事業を それぞれが行う事で 効果の甚だ少ない事業に 巨額の国費投入が行われている。

さらに甚だしい 一例として、根室県では 千島列島 警備のために 汽船一隻の購入を企図し、その費用 六萬円( 約 二億五千万円程 )と 爾後の運用費として 毎年参萬壱千弐百円を 内務省に予算請求しているのに対して、同時期に、事業管理局 根室農工事務所は、同じく 千島諸島地域における 外国密漁船の取り締まりに 風帆船二隻の購入を企図して、農商務省に 壱萬円の予算要求を行っているなど、重複する事業に 重複投資する事で 巨額の国費が浪費されている。

○ 北海道事業管理局の現状と問題点。

金子は、北海道事業管理局の 現状と問題点に付いて 極めて 詳細に、実例と 数値データを挙げて下記 三点を指摘している。

1. 北海道事業管理局は、明治十五年二月に 北海道開拓使が 廃止された後の、開拓使が行っていた事業の内、函館、札幌、根室 三県の各県に跨る事業で、且つ 開拓使と同時に廃止しては、巨額の損失を被る事業に付き、これを継続 引き継ぐ形で所管する為に、農商務省内の一機関として設けられているが、維持し難き事業を廃して 貴重な国家予算の 他の有望事業への 速やかな振り向け断行が 必要あるにも関わらず、現状の管理局では これを成し得ず。

2. 管理局の事業は 営業主義を持って経営を行うにも拘らず、その 官業による 非効率なるが故に、極端に収益性が悪い上、高給の官員を多く抱え、凡そ 事業管理の態を成していないが、炭鉱、鉄道、製糖、製粉、製網、麦酒・缶詰製造などの事業は、北海道に適した 有望事業であるに付き 速やかに 新事業体において 引き継ぎ、北海道殖産興業の中核と成すべし。

3. 現状、管理局の事業中、葡萄酒製造 及び 札幌農学校経営の二件は、最も 北海道の事業に適さず、速やかに再考の要あり。

先ず、葡萄酒製造は 原料の葡萄自体が、温暖 乾土に適す植栽に付き、北海道のごとき 寒冷 湿潤の地では 豊穣なる収穫は望め得ず、この様な地での 葡萄酒製造は無益の事業成れば、継続の必要を認めず。

また、札幌農学校に付いては 北海道拓殖の最重要機関との位置づけも有るが、これは 机上の空論と云え、例えば 英米の植民地農業の実態を見るに付き、農学校などの設置無くして 一般の 農業従事者により 耕地の拡大 及び 生産性の向上は 充分に図られており、拓殖農業に 高邁な農業理論は不要である。

特に、札幌農学校の現状は、米国より招聘の教師による影響から、学理的な 農業理論の教授内容に偏り 高尚に過ぎて、北海道拓殖の実業に効果を上げ得ず、速やかに 実学教育の実践に改革あるべし。

金子は、事業管理局の現状と問題点に付いて 以上の様に述べているが、特に この当時 札幌農学校について、設立当初 初代教頭として、米国 アマースト農学校( 現、アマースト大学 )より招聘した ウィリアム・スミス・クラーク教授( 「 青年よ大志をいだけ 」の有名な クラーク博士 )の人脈に連なる 教職員による 多分に キリスト教的要素の加わった 理想主義的な 教育・指導が行われていたが、金子は 自身が 米国留学中に アマースト農学校を視察しており、その見聞から アマースト農学校における 教育・指導が、学理的な 農学理論に偏重しており、現状 北海道の拓殖実務にそぐわぬ実情を 指摘している。

○ 北海道 三県 県治の現状と問題点。

金子は、三県による 県治の 北海道に適せざる要点に付いても、詳細な実例から 下記六点の 現状と問題点を指摘している。

1. 明治十五年二月の 開拓使 廃止後におかれた 三県の県庁による政務は 主務省である 内務省の方針で 務めて 内地の県政に倣うものとしており、北海道の実情にそぐわぬものが 多くあるために 事務百般に渋滞を招いている現状である。

特に 租税、教育、警察、勧業などに関して 唯々 その事務処理に 汲々としている現状から、凡そ 最重要たる 北海道拓殖に関する 新たな政策を 企図する余力が無い。

2. さらに、内地の県政に倣う弊として、三県 それぞれに 奏任官( 上級官僚 )たる 収税長( 税務責任者 )、警部長( 警察業務責任者 )を 置かざるを得ず、これは 北海道全域に 収税長、警部長 各一名を置き、函館、札幌、根室 三県に それぞれ 税務 及び 警察の実務者を置く事で 足りる話である。

また 収税事務の厳重化を求めるに付き、煩雑な事務処理と 多額の費用を要している。

この一例として、根室県 下上川郡の 一民間人が 濁酒二石( 144リットル )を醸造した事に付き、約七十里( 280キロメートル )離れた 民間人宅に 税吏を派して徴収した税が 二圓で、この徴収に要した費用が 二十数圓となっており、これも 内地における制を 広大な北海道に布く事の弊害と云える。

3. 三県における、普通教育に付き その学制の施行をも、総て内地の制に倣う事としており、為に 北海道の実情に 合わざる実態が 甚だ多し。

一例として、北海道に 僅かに開けた 札幌等の 都市部の学校を除く、大部分の地域における 小学校では その生徒のほぼ 総てが 農業、漁業の開拓民の子弟に付き、その家業の実務から 拓地植民までの 実業に益する教育が必要にもかかわらず、これらの 開拓民の子弟である 小学低学年の児童に 哲学的な修身論から 漢学の論語の教授などを行い、また 最も必要とされる 農業関連では、農業化学などの 高尚な学問教授に偏向しており、また 三県一局制の前の 開拓使時代は 全道の各小学校の付属地に 実験農場を設けて 開墾・耕作の実務を教授していたにも拘らず、三県制後は 総て 内地の制に倣う事として 廃止され、これら 実験農場は土地を収公されて 官有地となっている。

4. 三県における、衛生状況に付いて見るに、幸い 北海道においては 最もおそるべき 伝染病の蔓延が 少ないにも拘らず、全道に 驚くほどの梅毒が蔓延しており 農・漁民、先住民の別なく、昨今は 良家の子女にまで 罹患が見られる状況に有り、年々 梅毒による死者数の増加が懸念される。

また、罹患者の内 死に至らざる者も、その病毒が子孫にまで及ぶため 事態は深刻である。

明治十五年の 函館県の例では、全病患者数 38452人中、梅毒罹患者数が 4291人と 約8人に1人が 梅毒患者という事態が有り、これに対する 県庁の対応は これも 悉く内地と同一の成規による対応に固執し、患者の種類、死亡年齢 等の 統計実務を執る事に 汲々として、何ら有効な対策が施されておらず、これも 内地の制に倣う 三県制の弊害というべし。

5. 三県においては、事の大小にかかわらず 事業を 企画して起こすに当っては、先ず 政府に上申し、内地と同一の成規に基づき 主務省の各局において審査を受け、数多くの手続きを経て後 認可される事となるため 無用に多くの日時を要して、開拓・殖産に従事する 道民の喫緊の求めに 応じる事が出来ず、これも 三県制の弊害というべし。

6. 現状の 三県の県庁 及び 郡役所における 職務章程を 詳細に検討するに、常に 実務処理上 同一事案を 重複処理する事項が数多く存し、一例をあげれば 一道民が 地券( 土地の権利書 )の交付を申請時、先ず 郡役所において 土地を検査し 地量を測定して 申請を県庁に上げ、県庁にて 県吏を派して、再度 土地の検査、地量測定を行い 審査した後に 地券交付となっている。

この様な 同一事案の重複処理を行うために要する、多大な費用と時間、労力の無駄を省き これら費用を 速やかに 他事業の運用に資するためにも、三県の弊害を改むべし。

○ 国税、地方税外の 協議費に関して。

金子は、明治十五年二月の 開拓使 廃止に伴う 三県一局の設置後、一般の道民が その資産に受けた影響に付いて、金子の調査によれば 税務上や、その他 政府貸付金返済などの 義務、負担が大幅に増加し、これが為 開拓・殖民に対する 民間の活力が 著しく失われている状況にあり、これに付いて 下記の様に述べている。

1. 明治の初めころより 政府は 開拓使を通じて 道内の殖民奨励を目的に 盛んに 道民宛に 官金の貸下げを行っているが、これらの金員は 厳然たる貸借とされるものの他に、殆んど 下賜金に近いものまで含まれながら、開拓使の廃止から 三県制への移行時に、一律に 貸借金として 年賦償還法を定めて処理され、その徴収を 三県庁に委任する事としたため、殆んどの借財道民は その返済に苦しむ状況で、新たな殖産開墾への余力を無くしている状況にある。

明治十八年三月時点の 根室県内の道民に対する貸付金の総額が 六十六万二千九百十七圓となっており、この内訳が

・ 救助貸付 六十五圓

・ 勧業貸付 十八万五千九百三十三圓

・ 雑貸付 二十七万一千三百八十二圓

・ 旧佐賀藩貸付 一万三千四百五圓

・ 雑収入貸付 四千三百九十二圓

・ 繰替貸付 十五万一千百二十九圓

・ 償利寄托 七千九百六十五圓

合計 六十六万二千九百十七圓

で、これは 根室県の人口 16811人に対して 一人当たり 三十九圓( 現価で 約15万円程であるが、一般庶民の 感覚的な重みとしては60万円程度か )となっている。

2. 開拓使の廃止から 三県制へ移行後、道内 三県の町村においては、地域毎の 学校、病院などを運営する 公共事業費に付いて、受益者たる 地域住民より協議費として徴収を行って 運営しており 、これら 住民は 国税、地方税を徴収されて 尚、この協議費を徴収されているため、甚だしい重課税となっているが、これらの 滞納者に対する 三県庁の手続きは、財産 差し押さえ、公売処分としており、過酷と言わざるを得ない。

例として、道北 利尻島では 人口 200人に対して 明治十七年度の協議費は 千九百圓となっており、一人当たり 九圓五十銭( 現価で 約35000円程 )を、国税、地方税と 別途に負担となっている。

これら 三県施政の大きな矛盾点は、政府が道民の拓殖、開墾奨励の為に 多額の補助金交付を行っていながら、一方で 三県庁は 過酷な協議費の滞納者の財産を差し押さえ、公売に付している点などが有り、この様な状況で、北海道に拓植民の増加を図り、開拓の実を挙げる事は 甚だ難しいと言わざるを得ない。

○ 年間経費、官吏総数に付いて。

金子は、明治十五年の 廃止直前の開拓使の年間経費( 決算ベース )と、明治十七年の 三県の年間経費( 同 )を 比較し、さらに 廃止前の 開拓使の官吏総数と、現在の三県の官吏総数を比較している。

経費の比較

開拓使経費

明治十三年度 決算 ・・・ 二百十八万四千三百五十六圓

三県経費合計

明治十七年度 決算 ・・・ 二百二十万二千百七十七圓

比較 三県経費増加額 ・・・ 一万七千七百五十一圓

官吏総数の比較

明治十五年 開拓使 官吏総数 ・・・ 1295名

明治十七年 三県 官吏総数 ・・・ 2772名

比較 三県官吏増加数 ・・・ 1477名

となっており、経費、官吏総数とも 現 三県の合計が、開拓使当時よりも 大幅に増加している。

特に 経費では、開拓使当時は 全道の 全行政に付いての経費であり、現在 全道に跨る行政、施策経費に付いては、別途 北海道事業管理局が計上しており、三県の経費は 三県の 地域行政経費の合計額であるため、実質では 実に大幅な増加をみている事となる。

官吏総数に至っては 二倍以上の増加で、これらに要する人的経費によって、本来 北海道開拓事業の拡大再生産に費やされるべき 貴重な財源が蚕食されているにもかかわらず、ここでの 最たる問題は、費用・官吏の 大幅な増加にもかかわらず、北海道 拓務行政の発展は 些かも認められず、むしろ 衰退気味の観すら有る点である。

○ 北海道全土の詳細なる測量の重要性に付いて。

金子は、北海道の開拓行政に最喫緊の課題は、全土の詳細な測量であるとして、以下の提言を行っている。

明治初年より、政府の開拓行政は すでに 十数年を費やしているにも拘らず、先の 開拓使から 現状の 三県一局制においても、その 開拓の実を挙げ得ているとは言い難く、然るに ここに 新たに北海道殖民局( 後に 北海道庁として設立される事となる )を 新設して、大改革を行うに当っては、海外の植民政策を参照して 現状の開拓事業中、継続すべきもの、廃止すべきものの、机上整理を行う必要が有るが、参照すべき 海外の 殖民政策では 長年 植民地経営に取り組み、実を挙げている 英国の殖民論を 参照する事が適当と考えられ、英人 トマス・ペイン や コットン・マザーらの著作から 道内測量の重要性に鑑み、次記四点に付き 新設する 殖民局において 早急に取り組むべきと考える。

1. これまで 開拓使によって 測量、作図された地図は、北海道全域をカバーするものは無く、一部地域のみ、精密な 三角測量を持って制作されたものが有るが、詳細に過ぎて、拓地・殖民事業に供するは 不向きなものである。

先ずは、北海道全土の概略を測量し、分図の上 市街、村落、耕地、秣場、森林の位置関係、山川原野の概略、地味水利、気候、生産物の概要 などの他、市街、村落間の遠近や 道路水運の景況等を 詳記したものを 小冊子として 配布し、北海道 先住民 及び 移住民の便に供する必要が有る。

2. 道内 港湾の測量に付いては、函館、小樽、室蘭、森 等では 波止場の改築と 港内の測量が 成されているものの、他の地域に付いては 天然の湾内を 港湾とし、その 湾内の 深浅、暗礁の位置、航海の難易を記したものが無く、現状は これより 二十年程前の幕末時代に 英人が測量し 記した 甚だ 不正確な海図が用いられ、多くは 船長の感に頼らざるを得ない状況にある。

正確な海図無きための、船舶航行の障害は、移住民の渡航、物資の運搬に多大の難儀をもたらしており、北海道の殖産開墾の実を上げるためにも、早急な 全土の港湾測量と 海図の整備が必要である。

3. 道内の道路事情は 札幌 及び 函館の 近辺以外は 全く 道無しと言っても過言でなく、物資の運搬はもっぱら 人馬の背に頼るのみで、冬期の雨雪の時候では ほぼ 物資の流通が止まるため、経済活動停止となる。

このため、食料品、日用品の価格では 運搬費用が 現価を大きく超える他、農産物の出荷でも市場の価格は 出荷原価に 大きく 運搬費用が 加算されている状況が有る。

この様に 開拓殖民事業の 障碍となっている道路事情 改善の為に、早急に 全土の測量を開始しての 道路開鑿が 喫緊の課題である。

4. 北海道の 開拓行政においては、先ずは 全土の測量と概略地図の作成、次に 港湾の測量、海図の整備 そして、道路網の開鑿の三点が 最も 優先すべき課題であるにも拘らず、これまでの 開拓使 及び 三県一局制による 開拓行政では、着手すべき 本末が転倒しており、本来 全土測量、港湾整備、道路開鑿等の 重要施策がなされた後に行ってしかるべき、札幌の豊平館( 開拓使の迎賓館 ) や、農学校、師範学校、葡萄酒製造所の造営など 不急の事業に、多大な開拓資金の投入がなされている。

3 .北海道開拓建議七箇条

続いて、この 北海道三県巡視復命書 に 付属で 添付された 北海道開拓建議七箇条 を解題する。

◎ 北海道開拓建議七箇条

○ 第一条 明治五年 第304号布告 北海道土地売買規則 第6条改正の議

現状、北海道においては 実に広大な沃野が存在するにもかかわらず、その大部分が開拓されず 原野のまま放置されており、新たに 開墾・開拓を目指す 開拓民が入植して 土地の払い下げを求めても すでに 開拓適地の 市街地近郊、及び 国道、港湾、鉄道などの近傍地は、将来の地価騰貴を目論む 内地の華族、官僚、豪商らによって買い占められている現状が有り、この事が 現在 北海道開拓の 大きな妨げとなっている。

これらへの 対処法として 北海道土地売買規則が存在し その第六条で、北海道において土地を取得したる者は、一定期間内に 開墾・開拓の実を上げざる場合 当該土地を収公する、と定めているものの、将来の地価騰貴を目論む 内地在住の地主連は、例えば 一万坪の土地を所有しながら 期間内に1坪 乃至 2坪程を開墾し、開墾の実を上げ得たとして 収公を免れている様な実態が有る。

この様な 笊法というべき、北海道土地売買規則 第六条を速やかに改正して、実際に 開墾・開拓を目指す 入植開拓民の土地取得を 容易ならしめる事が、喫緊の課題である。

○ 第二条 道路開鑿の議

北海道には 広大にして 肥沃な大地が広がり、気候 寒冷といえども 良く 耕かされた農地では 米穀、綿類 以外の 麻、麦、桑、大豆、小豆などの 物成りは 実に豊かで有るが、肥沃の大地が有っても 開拓せねば 荒野に過ぎず、物産が有っても 運輸の手段がなければ 無きに等しい。

また、北海道にては 農産物の他 木材資源や、鉱物資源、海産物資源に恵まれ、特に 海産物は無尽蔵と言える程であるが、これ等の有用資源は ほとんどが 手つかずの状態にある。

これら 有用資源の活用は、何はともあれ 物流手段の確保が 先決である事は 言うを待たないものの、現状の 北海道の物流手段を見る時、陸運において 辛うじて道路たるものの整備されている ところは 函館、札幌間 約四十六里( 約184km )のみにして、他は 茫漠たる荒野を 徒歩あるいは 馬の背にゆられて行くのみで、極めて細々たる 陸運物流の状況にある。

一方 海運の状況も同様で、沿岸は暗礁が多い上 良港が少なく、且つ 春季、冬季は 海表面の凍結と、夏季、秋季は 濃霧の発生で 熟練した航海士による 慎重な航行を必要とするため 海運物流の大きな 妨げとなっている。

こうした状況に鑑み、北海道開拓のための 喫緊の課題は 何よりも 早急に 札幌、根室間に 道路を開通させ、道東地域の開拓促進、同地域の物産資源の流通を図るため、以下の施策に付いて 強力に 取り組む必要が有る。

1. 札幌、根室間の道路開鑿事業の為に、先ずは 道路委員を任命して 早急に 詳細な調査、及び 精密な測量に着手して、札幌から 石狩原野、空知、上川盆地を経て 十勝川沿岸を下って後 東進して根室に至る 詳細なルートの確定と これまで 札幌県庁によって策定されている 札幌、根室間の道路開鑿 概算里程 約百四十里( 約580km )、及び 概算費用 約 百萬圓 から これをもとに 正確な 里程、費用を算出し 政府への 予算要求書 提出準備を行う事。

2. 道路開鑿ルートの決定後は、速やかに 工事の着手を目指す事とするが、これらの 開鑿ルート中では 人跡未踏の密林伐採や 険阻な山嶺の平坦化、河川谷地の排水、架橋などの 著しい 難工事となる事が想定されるに付き、一般の工夫では 高賃金となって 予算を圧迫する可能性と、その労役に耐えざる可能性もあるに付き、札幌県下の 樺戸集治監 及び 根室県下の 釧路集治監に収容している 囚徒をこの労役に服さしめる事とする。

これらの 囚徒は、固より暴戻の悪徒に付き、過酷な労役に堪えず 斃死する場合も、一般の工夫が妻子を残して 山野に屍を晒す惨状とは 自ずと異なり、また その 日当賃金も 一般工夫に対して 集治監の 囚徒ならば、その半額以下に 抑える事が可能である事と、今日 多数の重罪人を収容する集治監において その囚徒を 道路開鑿の 過酷な労役に服さしめる事による 斃死などで その減少をみる事は、莫大な 国庫支出となっている監獄費節減となる事でも有り、一挙両全の策というべし。

3. 北海道の土地は 湿地帯が多く、一旦 開通させた道路においても 降雨期などには、水没して 通行の用に 成し得ざる可能性があるに付き、道路の開鑿工事と並行して その沿道に 排水路を確保する工事が必須である。

これらの 排水路を完備させる事により 降雨期の道路保護のみならず、開墾地への農業水利としての利用や、小型川船による物資運搬、沿道住民の生活水利用など、多くの利便性が期待出来る。

4. 新たに道路を開通させ、排水路を通したとして、沿道が無人のままでは その 荒廃が危惧されるため、沿道適地に 屯田兵を配置する必要がある。

これら、屯田兵配置の利点は、戦時における 北海道 及び 北方の警備に従事は固より、平時は 開墾、牧畜などに従事の傍ら 道路、排水路の保守、近傍の警察業務、駅逓業務に従事などを 併せ行わせる事により、警察予算 及び 駅逓補助金などを 減じる事が出来 これも 一挙両全の策といえる。

これらの 屯田兵に付いては、皇室直属の身分を与える事や、屯田入植後十年間は免税とするなどの処遇を行って、その入植後の 困難を極める屯田事業に 報いる施策を考える事とする。

○ 第三条 殖産会社設立の議

現在、北海道における殖産の状況は、陸産物、海産物を問わず ほぼ 無尽蔵とも言える程の 物産豊富な状況があるにも拘らず、その生産者は 極めて零細にして、それらの豊富な生産物の 流通手段を持たないため、人の背、馬の背に頼る 運搬仲買人によって 極めて低価格な買い取りを許容せざるを得ない状況にあり、この様な状況の打開策としても、道路網の開通、整備が 急務であると共に、物産の生産者に対して 安定した価格で それら物産を買い取る制度の整備が喫緊となるため 道内物産の幅広い 買い上げ、流通、及び 内地への輸出を担う、以下に述べる態様の 殖産会社設立が急務である。

1. 設立する、殖産会社は 本店を函館に置き、主な物産の生産地に支店を配して、生産者より物産の買い付け時は、買い取り価格の八割を 生産者に 現金にて支払い、買い取った物産を 各地に集積して 内地、他へ輸出、売却後に 運送費、倉庫料、保険料、手数料を差し引いた残金を 生産者に支払う事として、因みに 根室県にて生産の 昆布 百石の、現状の売捌と 殖産会社による売捌を 試算して比較した場合、上海( 中国 )での売却では 二十圓、函館の売却では 八圓、それぞれ 利益増となる事が 判明している。

2. 北海道よりの 物産の海運 積み出しは、その 輸送費用が高額となる為、著しく 流通に支障をきたしている現状に鑑み、新 殖産会社が積み出しする 北海道の物産に付いては、半官営の 日本郵船会社の 船舶輸送 利用時に、保護特例として 運賃の 一割五分 乃至 二割の 割引適用とする処置を とれる様にする 必要がある。

因みに、現状 根室県 択捉にて生産の 鱒 百石の代価は 百二十五圓であるが、この 東京までの運賃が 二百三十圓となっており、また 函館より 昆布 百石を、中国の上海へ運ぶ場合、中国人が中国船を使って運搬する場合の 三十圓に対して、日本の商船を使う場合、百二十圓となっており、この様な 現状を改革せずして 北海道殖産の隆盛は 望むべくもない状況にある。

3. 現状、海産物等は、海岸線に沿って 生産地毎に集積している為、運搬船は、それら集積地ごとに接岸、乃至は 艀による荷積みを行っている為、運搬船が 天候不良などで、一定期間 海岸線にとどまれない様な場合、空船で帰る様な事も有る為、これらも 運賃高騰の要因となっている。

これらの打開策として、新 殖産会社によって 地域の主要な港に倉庫群を建設して 運搬船は主要港間のみを航行して、荷積み 集荷が可能とすべきである。

4. 明治の初めころより 政府が 開拓使を通じて 道内の殖民奨励を目的に、一般道民に宛 官金の貸下げを行った金員に付いて、これらは、殆んど 下賜金に近いものまで含まれながら、開拓使の廃止から 三県制への移行時に、一律に 貸借金として 年賦償還法を定めて処理されており、その徴収を 三県庁に委任する事としたため、殆んどの借財道民は その返済に苦しむ状況にある点を 先述しているが、明治十七年時点の これら 貸借金の金額は、根室県のみを見ても

六十六萬二千九百十七圓

となっており、一案として これらの返済金を 借財道民が納入した場合、その見返りに 新 殖産会社の株券を交付する事としたならば、借財道民にしても 殖産会社による 道内開拓促進によって受ける 利便性の向上と、殖産会社による 利益金を 配当金として配分を受けられる事から、返済金納入の促進となり、貸借金返済問題の 早期の解決策ともなり、これもまた 一挙両全の策というべし。

○ 第四条 物産税と出港税の区別を廃し 単に出港税を課するの議

欧米諸国の 植民地税制をみると、ほとんどが 無税とするか 課税するにしても 極めて薄税としており、これは 無人の荒野の 困難な開墾・開拓に努める 一般の開拓民に対して、税制面での優遇処置を施す 拓植奨励の政策であり、一方 現状の 我が国 北海道における税法では、物産税 及び 出港税の二税を課す法としており、この内 物産税に付いては 収穫物の 五分 ~ 二割 としているものの 課税基準が曖昧で、収穫物、収穫量に関らず 課税地によって その課税基準が変わると云う 不公正な税制となっている他、課税額確定の為の調査と その徴税に 多大な手数と 費用を要しながらも、特に、課税額確定の為の調査事務と その実際の徴税は、煩雑を極めており 多くの場合 徴税の為の費用が、徴税額を上回っている現状となっている。

そして、これらの課税による 現状の北海道民の税負担状況を、内地県民と比較してみた場合、国税、地方税、協議費賦課金などの 合計の徴税額が

北海道三県

徴税総額 百十四万五千五十一圓

人口1人に付き 四圓六十三銭

滋賀県 ( 最多負担県 )

徴税総額 二百二十四万六千百八十圓

人口1人に付き 三圓五十八銭

鹿児島県 ( 最少負担県 )

徴税総額 二百四万七百八十六圓

人口1人に付き 一圓六十銭

東京府

徴税総額 二百五十三万五千八百四十圓

人口1人に付き 二圓二十四銭

と なっており、北海道三県の 住民一人当たりの税負担額が、内地における 最多額負担県の 滋賀県よりも高く、平均的な 東京府の約二倍、最少負担額県の 鹿児島県の 凡そ 三倍となっている。

この様な状況に鑑み、北海道民の 税負担軽減を図るためと、徴税事務の抜本的な改革を行う事として、先ずは 比較的 徴税事務量の軽い 出港税のみを残して、一方の 物産税を早期に廃する必要がある。

○ 第五条 千島警備の議

千島群島は 根室県の管轄域となっているが、明治十七年に 列島最東端の占守島(しむしゅとう)の原住民 数十名を 色丹島に強制移住させてより、現在は 人の住む最先端が 択捉島の 乙今牛( おといまうし )となっており、広大な列島域に広がる 島々は 総て 無人島となっている為、ロシア国と国境を接している 占守島周辺での国境警備は 現状 皆無の状態となっている。

この様な状況下、ロシア国の南下阻止と 近辺資源の密漁者捕縛の為に 千島警備は喫緊の課題であるに付き 以下の施策を行う。

1. 千島群島中 最大の島嶼である 択捉島に屯田兵を配して、千島全島に関る 警備 及び 警察、逓信などの 業務に就かせる事とするが、当初より 多数の兵員を配置する事は 巨額の費用を要する為毎年度 一定数を配する事で 漸次 増加を期する事とするが、千島群島中 最大の択捉島は 丘陵地が過半を占める地形に付き 農事開墾に向く土地が 比較的少ない事も有り、この地に配する 屯田兵は 漁業、牧畜を主務とする。

このため、屯田兵の漁獲による 鮭鱒の他、牧畜による 牛馬などの 海産物、畜産物加工の為に 択捉島に 缶詰工場を設ける事とする。

一方、比較的 農事開墾に適す 肥沃な土地と、温暖な気候を有す 国後島では 農林業、牧畜業を 屯田兵の主務とする。

また、アザラシなどの小動物猟も有望な資源と成り得るため これらに付いても 屯田兵業務に加える事を可とする。

2. 択捉島に配する 屯田兵による、千島警備の実を上げるために、汽船を一艘 千島近海に配して 解氷期から 結氷期までの間 千島諸島を巡回させて 官民の行旅、物資の運搬、屯田兵による警備、密漁船取り締まり などを行わせる事とする。

また、千島諸島の 結氷期には 汽船を 札幌、函館地方に回航させて これらの地での 物資運搬などに従事させる事として、その収益を 千島警備の費用に充当する事とする。

3. 択捉島に配する屯田兵の 汽船による千島群島の警備活動には 限界も有るに付き、解氷期から結氷期の間、海軍省より 軍艦を派遣して 屯田兵による警備活動の補完を行わしめる事とする。

また、北海道中 特に 千島群島海域は 近海の測量が甚だ不完全で 正確な測量に基づく 海図の作成が 喫緊の課題ともなっている事から、海軍省 派遣の軍艦による 正確な測量、海図の作成を 併せて行う事とする。

○ 第六条 北海道の普通教育法を改正するの議

先進の 欧米諸国の殖民行政において、特に 教育行政については、専ら 実利・勧業に利する 実業教育に重点を置く政策として、先ずは 実業学校を設置して 農林・漁業実務の普及に努めて 一日も早い 社会基盤の安定に寄与する教育を施す事としており、文化的な 知育教育などを施すための学校の設置などは、順序としては 最も後に行う事が一般的である。

然るに 現状 北海道においては、明治初年に 開拓使によって設立された 札幌農学校、師範学校などが有り、その高尚に過ぎる 教育内容から考えて、これらは もっと道内の民生が安定し、社会基盤の整備の成った後の設置で良いと考える。

一方、初等教育行政では これも すでに安定した社会基盤を持つ、内地の教育事情に 極力 準ずる事を是としている為、未だ 安定した社会基盤を持たず 明日の糧を得るために ひたすら殺伐たる原野の開墾に汗を流す、一般の開拓民家の 八、九歳の童子、子弟に対して 明治以降に大人になった様な教師らにとっても 理解の難しそうな 古文調の 小学初級読本を教科書として教え、実業教育においても 凡そ 今日、明日の 農業実務に役立つとは思えない 一般化学の基礎などを教えており、実例として 米穀類は炭素を含み、楓は糖類を含有するなど、また 肥料に付いては その化学成分の含有比率等など、学問的な机上の理論を教える事としており、その他 修身の科目などでは、哲学的な 高尚に過ぎる内容の教育が、何ら 検討を加えられる事無く施されている為、まことに 実情から乖離した教育が 施されているのが現状である。

この様な 現状の教育を 改革する為に、以下の施策を 行う事とする。

1. 現状の 学校における 無形、高尚な教育を改めて、実利を主義とし 拓地、植民に益する、実学教育を施す事とする。

2. 未だ 社会基盤 未整備状態の北海道において、多くの一般開拓民家庭では、学齢の子供といえども 貴重な労働力である実情に鑑み、学校の開校時期を 積雪期( 農閑期 )に合わせて、十一月 ~ 四月までの半年間とする。

3. 当面、北海道における 学校建設などの費用を省くため、開拓民家 一〇戸 から 一五戸を 一組とし、その内の 一戸の屋内で、授業を行わしめる事とする。

4. 当面、北海道における 教職員雇用などの費用を省くため、地域の 僧侶、戸長、郡役所の書記などを 臨時教員に任用すべき事とする。

○ 第七条 移住士民の状態

北海道 移住士民の現状において、漁業に付いては 豊富な海産資源に恵まれ 比較的順調な 事業展開を見せており、敢えて喫緊の 政府の干渉、保護を必要としてはいないと考えるが、一方 農業では 二、三の 特別な事由を有する 成功例( 例えば、旧伊達藩旧臣の集団入植による、札幌県下 紋別村の場合や、旧徳川家旧臣の集団入植による 函館県下 遊楽部村( ゆうらっぷむら )の 大規模農場 開墾例など )を 除いては、政府の保護の有るにも拘らず、積雪期を含む 寒冷極まる 過酷な気候条件の下、荒地の開墾から始め 作物を得て生活を成し得るまでには 幾多の困難があり、入植後 七、八年を経過して 尚、草屋の土間に起居して 明日の生計に苦しむ者や、その困苦に堪えずして 家族離散の憂き目を見る者らが有りで、これらの 無残な惨状を呈する事例の 数多く存する状況は、偏に 未だ 社会基盤、産業基盤の著しく未整備な北海道に対して、拓地植民の為に 官誘移住を奨励して 募った結果であり、喫緊に 開拓行政の改革が求められる所以である。

然るに、このまま 農業政策に 喫緊の対策が立てられない状況が続けば、開拓事業に重大な停滞を来たすのみならず、現今の 困窮開拓士民においては、飢餓状態の発生すら危惧される状況にある。

この様な 状況下においては、先ず 政府による内地よりの 官誘移住政策を一時停止して、社会基盤の整備、特に 道内道路網の整備、開墾適地の密林伐採、農業水利の整備、開墾地の地味の精査、移住民の為の 移住地、開墾地の画定作業 などの諸施策を 迅速に実施して、それらの ある程度の整備の成った後に、官誘移住の再開を図るべきである。

金子は、この文末において

「 北海道各地の 開拓集落を巡回し、その家に入り、その人に問い、その惨状を親しく見聞し、その悲嘆の情を、未だ 胸裏より消散する事 能はず、故に この一文を起草して 上呈す。 」

と記している。

4.巡視報告 提出

金子は その鋭い洞察眼と 行動力で、七十日間に及ぶ 北海道巡視を行い この〔 北海道三県巡視復命書 〕及び 付属〔 北海道開拓建議七箇条 〕をまとめ上げ、太政官と 命令権者である 参議 伊藤博文に提出している。

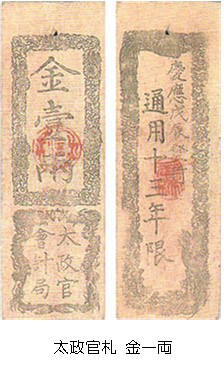

そして、この 復命書 及び 付属の 開拓建議は、提出された 太政官 及び 内閣( この 二カ月後に太政官制が廃止されて 内閣総理大臣を首班とする 内閣制に移行するが、この時点では まだ 大臣 及び 各省長官( 卿 )が兼務する 参議による合議体としての内閣であった )において 高く評価され、この後 長く 北海道における 開拓憲法ともなされて、北海道開拓事業に対する 根本指針との位置づけが、与えられる事となる。

金子は 帰京後、伊藤の下に出頭して、この 復命書 及び 付属の 開拓建議を提出しているが、伊藤も この復命書に付いて、その内容を 大いに諒として これに承認を与え、さらに この復命書を、国策としての 北海道開拓における 基本政策とするため、事は重大に付き これに付いて 山縣内務卿( 参議・山縣有朋 )、及び 井上外務卿( 参議・井上 馨 )の 意見を求める様 指示している。

これを受けて、金子は 山縣、井上両参議に 復命書を提出するが、山縣は「 自分は これ迄 こうまでに 北海道の内部を精査して 報告したものをみた事が無い、私は 君の説に賛成する 」と述べ 井上は「 いろいろ、北海道の開拓意見も聴いたが、これだけ 詳細なものは聴いた事が無い、至極賛成だ 」と 述べたと有る。

この報告を受けた 伊藤は、元 北海道開拓使 長官で、長年 北海道開拓に尽力し、この時 すでに内閣を去って 熱海に湯治療養をしていた 黒田清隆の 意見をも求める様 金子に指示している。

金子は、黒田の下にも 復命書を提出するが、金子は この時、長年 北海道開拓に苦労して来た 黒田の業績を 否定するが如き 一介の書記官( 金子 )の復命書に付き、否定され 叱責を受ける事を危惧していた様であるが、黒田は 伊藤宛に 熱海からの電報( 日本では すでに 明治六年 東京‐長崎間に 電信が開通していた )で「 復命書見た、調査精密、議論明晰、改革に聊かも異存なし 」と云って来たとある。

これによって、伊藤は 内閣における 意志統一を確認出来たとして、金子に対し 北海道三県一局の 廃止後に設立する 北海道殖民局( 実際の設立時に 名称は 北海道庁と成る )の 官制案作成と 長官人事に付いての 意見具申を指示する。

金子は 予てから構想していた 北海道庁の官制と 初代長官に、当時 司法大輔を務めていた 岩村通俊を推して 伊藤に具申している。

こうして、北海道開拓の行政改革は 大きく動き出す事になるが、この後 伊藤は 北海道庁 初代長官に内定した岩村に対し、金子が提出した 復命書 及び 開拓建議を示して「 これが 北海道庁が出来た 基であるから これをよく読んでやるべし 」と 訓示を与えた とある。

この時、金子は 太政官における 北海道庁担当書記官 兼務の辞令を受けている。

5. 金子の集治監視察

本書の主題ともかかわる部分として、先にも少し触れた 明治十八年の 北海道巡視行において、当然に 視察を行っていたはずの 樺戸、空知の両集治監と、視察まで 行い得ていたかは 定かでないものの、状況に付いては報告その他を受けて、確実に把握していたはずの 釧路集治監に付いて、金子は 明治十八年の 巡視復命書 及び 開拓建議の 太政官 提出時も、のちの大正五年に この 復命書 及び 開拓建議を 復刻、上梓した時点、さらに のちの後、金子が 子爵、枢密顧問官に栄達を果たした 大正十四年時に、この 明治十八年の北海道巡視行を詳細に記述して 北海道庁開設四十年記念式典に寄せて寄稿した〔 北海道庁設置の沿革 〕でも これら 集治監 視察に関する記述が一切、抜け落ちている点に付いて触れたい。

明治十年代に 集治監制度が創設されて、そこに収容する囚徒を 労働力として 特に 北海道においては 開拓事業に使役すべき事が 国策とされていた時代から、二十年代に入って 極めて 悲惨な状況に有った 集治監囚徒の処遇問題について、本書の 序章で見た 清浦奎吾らの尽力によって 行刑制度の改革が行われ、明治三十二年 清浦司法相の下で 第三回監獄則改正が行われて、集治監囚徒の監外出役の廃止、日曜の就役廃止、教誨の強化充実等が成され、行刑の現場においても 厳刑主義 から 寛刑主義へと 大きく変わっていった時代にあって、流れは 欧米流の人道主義的な流れを汲む事で 日本社会も 自由民権運動から 国会開設、憲法の制定と 民権の拡張基調が社会の底流となり さらに 大正期に入って、時代は 所謂 大正デモクラシーを謳歌する中、一方で 金子は これまで 度々 見て来た様に 超の字が付く程の 合理主義と、年を重ねていっても 些かも変わる事の無い、秋霜烈日たる気概を持つ 人物像から、かの「 彼ら固より暴戻の悪徒なれば 」の一文に付いても、時代がさがって 否定的な 論調の跋扈する中、金子自身は 内心 肯んじ得ずしていたのではないかと思われる。

こうして、大正十四年夏 金子は 北海道庁開設 四十周年記念式典に寄せて寄稿した〔 北海道庁設置の沿革 〕で、明治十八年の 北海道巡視行時における 集治監視察行に付いて、その記述を 意識して 除外する事で、時代への 無言の抗いとしたのではないかと筆者は考えている。

6.復命書と金子の評価

ここまで、明治十八年七月から 十月までの 金子の 北海道視察行と、帰京後に太政官に提出された〔 北海道三県巡視復命書 〕及び 付属〔 開拓建議七箇条 〕の 詳細と、提出された後の太政官における 受理の状況などに付いて 具に眺めて来たが、この復命書 及び 開拓建議の 優れた内容が 云々される前に、金子の復命書と云えば イコール 「 彼ら固より暴戻の悪徒なれば 」とされ、ここから 金子と云えば イコール 血も涙も無い、冷酷無慈悲な 二流の人物 という評価が史上の一部に定着している。

この辺の事に付いて、例えば、司馬遼太郎氏は その著書の 〔 街道をゆく・ 15 北海道の諸道 〕に、〔 北海道開拓建議七箇条の 第二条 道路開鑿の議 〕の文章に付いて、次の様に書いている。

『 この文章は、要するに、「 彼等は悪いやつらだからたとえ斃死しても可哀そうでは無い。むしろ死んだ方が、監獄予算が軽くなってたすかる。」

ということで、江戸期の安永年間( 1772年 ~ 81年 )に、江戸でごろごろしている無宿の遊民を佐渡へやろうとした幕府官僚よりもはるかに徹底していて、幕府官僚もこれほどに血も涙も無い文章は書けなかったに違いない。

金子の文章は、今にも予算面でつぶれそうな、新興国家の中核にあって危機意識がばねになっていたとはいえ、凄味がある。 』

さらに、司馬氏は

『 「囚人の賃金は安い 」と、金子の論述は、下世話になって行く。 金子は「 北海道での一般人夫の日当は最低でも四十銭だが、囚人は規定の十八銭でいい 」という意味の事を言っている。

近代国家というのは前時代とは異なり、理念の上に成立しているものだが、これでは江戸期の田舎妓楼の経営者の感覚で人民と国家をとらえているとしか思えない。』

と、その指摘は 手厳しい。

確かに、この一文のみによれば、近代国家としての一国の政権中枢にあり、国家の政策立案に関与する人物の一人としての 金子の言としては、その視点、論点に「 仁 」の一字が欠けているとしか思われないのであるが、ただ 同時に金子は、同じく〔 北海道開拓建議七箇条 〕の 第七条 移住士民の議の末尾で、未だ社会基盤の著しく未整備な北海道に入植し、幾多の困難にあえぎながら開拓に従事する、移住士民に対する深い同情の言葉として、

「 北海道各地の 開拓集落を巡回し、その家に入り、その人に問い、その惨状を親しく見聞し、その悲嘆の情を、未だ 胸裏より消散する事 能はず、故に この一文を起草して 上呈す 」と述べている。

そして、本第四章で詳らかにした如く、金子の復命書の主意は、当時の北海道の開拓状況に付いての、正確な現状認識に基づく 改革に関する提言として、開拓関連の法整備、税制改革、国境警備、教育 及び 農林漁業、工業に関する総論と、炭鉱、鉄道、製材、紡績、製糖、製粉、製網、麦酒・葡萄酒製造・缶詰製造などに関する 各論を詳細に展開する事で、北海道開拓事業の極めて 広範 且つ、多岐にわたる その方向性に 指針を与える事にあった事は明白であり、ただ 「 彼ら固より暴戻の悪徒なれば 」の一文のみによって、この 復命書と 金子自身の評価を定めるならば、皮相の誹りを受けるかもしれないと 筆者は考える。

7.法学教育

この頃、北海道巡視行を終えたのち、官僚 金子も多忙を極めるが、日本国の政治・権力機構の変遷もめまぐるしい。

この年、明治十八年十二月 太政官制が廃されて、新たに内閣制度が創設されている。

初代内閣総理大臣に伊藤博文が補され、ほかに外務大臣 井上馨、内務大臣 山縣有朋、大蔵大臣 松方正義、司法大臣 山田顕義等がそれぞれ任じられている。

明治期における日本の法曹界は、新生明治国家の国家的課題ともいえる、安政の不平等条約改正への必要からと、国是とする富国強兵、殖産興業を実現する手段としての近代的な法治国家を目指す為に、司法省のもとで欧米の近代法制を取り入れる事での近代法の整備を急ぐとともに、次代の法曹人育成のための教育環境整備にも注力されていた時代であった。

明治一三年七月、既述の仏人 ボアソナード博士のもとで清浦圭吾らによって、日本初の近代法典としての 刑法、及び

治罪法( 刑事訴訟法 )が制定、公布され、翌々年の明治十五年一月一日に施行されている。

また、同時に民法、民事訴訟法、商法などの制定のため調査・研究が、鋭意おこなわれていた時期でもあった

こうしたなか、法曹教育の環境整備も進められており、官学の東京大学法学部( 東京大学は旧幕時代の昌平坂学問所などの流れをくみ、曲折を経て明治十年に東京大学として創立され、明治十九年 帝国大学令によって当時は、我が国唯一の帝国大学となり、同三十年に京都帝国大学の創設によって、二帝国大学と成った為、東京帝国大学と改称されている )に対して、より特色ある法学教育を行うべく、私学の創設も順次進められていた。

明治十三年四月、ボアソナード博士の薫陶を受けた金丸 鉄(まがね)、薩埵正邦らによってフランス系法学を教授すべく東京法学社が設立されており、同校は後 和仏法律学校を経て、法政大学として今日に至っている。

翌、明治十四年一月には、同じくフランス系法学教授を目的とした明治法律学校が設立され、明治大学として現在に至っている。

また、イギリス系の法学を教授すべく明治十三年九月、専修学校が設立されて 現在の専修大学、明治十八年七月には英吉利法律学校(イギリス法律学校)が設立され、中央大学としてそれぞれ現在に至っている。

こうしたなか、フランス系やイギリス系といった欧米系の近代法体系に基づいた教育のみならず、日本の独自の歴史、文化に根差し、且つ 日本古来の法体系に基づいて、なお 現在の日本の現実に即した、日本法学の研究、教育を目指す法学教育も必要、という考え方が当時の司法大臣 山田顕義より提じられている。

この当時、山田は司法大輔(司法省の上級次官)、内務卿、司法卿を歴任しながら、明治十八年の内閣制度創設に伴い、伊藤博文内閣の司法大臣に補されており、明治十三年の刑法、治罪法の公布、施行に続く民法、民事訴訟法、商法の制定、調査に深く関わる傍ら、日本の歴史、文化、風俗、習慣などに根差した日本独自の近代法体系を確立し、それらを担うべき人材育成のための法曹教育・研究機関設立が喫緊の課題と考えていた。

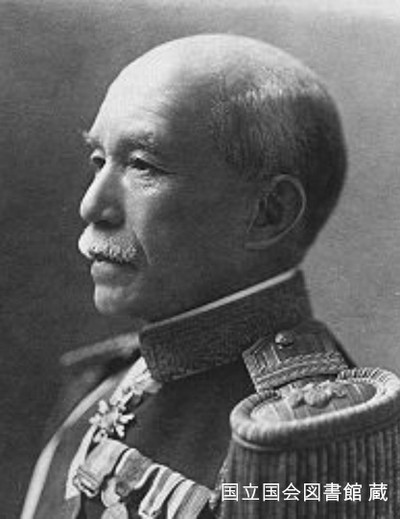

山田顕義

山田顕義という人物について。

山田は、天保十五年( 1844年 )、長州 萩に、高百石の長州藩士、山田七兵衛顕行の長男として生まれている。

幼名を市之允。

近親に、幕末長州藩の藩政改革を成し遂げ、明治維新の原動力となった幕末雄藩、長州藩の礎を築いた村田清風がいる。

安政四年( 1857年 )、十三歳で吉田松陰の松下村塾に入塾し、翌々年の松陰の刑死後は、高杉晋作らの攘夷グループに属しながら、藩命で上京し藩主警護の任に就いたりし、堺町御門の変後のいわゆる七卿落ち時には三条実美らの警護に同行して帰国している。

その後、山田は大村益次郎の晋門寺塾で学んだ後、禁門の変や、幕府による第一次長州征伐下の下関戦争、第二次長州征伐時の周防大島沖海戦から、慶応四年一月に始まった戊辰戦争では鳥羽伏見の戦いを皮切りに、北越戦争、函館戦争と転戦し、長州藩が関わった幕末のほとんどの戦闘に現場の指揮官として参戦しているが、山田は、これらの戦闘に於いて卓越した戦闘指揮を行っており、西郷隆盛らから用兵の天才と評されている。

こうした幕末の戦歴を経て 山田は維新後、明治天皇に謁見してその功を称され、陸軍少将に補されている。

さらに、新官制の太政官制においては、兵部省の兵部大丞(局長クラス)に任じられ、徴兵制を基幹とした明治陸軍の創設に尽力している。

余談をひとつ。

陸軍少将という地位は、英語ではジェネラル、日本では閣下とも呼ばれる地位であるが、山田は、残されている写真からも窺える様に、外見が小柄で童顔であったようで、視察に出かけた欧州において、彼の地の要人に紹介された折、「貴国には子供の将官がおられるのか」と驚かれた という話が伝わっている。

そして、その後の山田の特異な点は、こうして幕末の動乱期に、数々の戦闘の場を潜り抜け、すぐれた戦術家として実績を残し、維新後の早い時期には、大村益次郎の遺業ともいえる日本陸軍の創設に尽力しながら、明治七年に司法大輔に任じられてからは、近代法治国家を目指す日本の近代法整備に深く関わる事となり、遂にはこの軍事を知り尽した天才的な軍事戦術家が「 兵は凶器なり 」、「 法律は軍事に優先する 」という様な言葉を残している点である。

驚くべき事に、山田は謂わば 明治陸軍の創成期にすでに軍隊における文民統制 即ち シビリアンコントロールの概念を考えていたと思えるのであるが、山田のこの様な考えには、一時期 故郷 長州の晋門寺塾で学んだ、師の大村益次郎の影響があったのかもしれない。

山田の考えていた日本法学に付いては、先述した如く欧米法の先進性と歴史的背景に基づいた優れた法的概念を取り入れながらも、日本は古代から中世、近世を通じて、独自の法概念に基づく具体的な法として、例えば聖徳太子の十七条憲法から、天平、平安期の大宝律令・養老律令、鎌倉期の御成敗式目(貞永式目)、後醍醐朝における建武式目や、さらに戦国期における各地の分国法と江戸期の武家諸法度、禁中並びに公家諸法度などなどがあり、それらによる長い法治の歴史を有しており、加えて日本固有の歴史、精神、文化、風俗、習慣などと、江戸中期の契沖、荷田春満らから、賀茂真淵、平田篤胤、本居宣長らによる和学、国学による思想的背景、特に藤田東湖らの後期水戸学に於ける日本独自の国体の概念を加味した、謂わば一種壮大な法概念に基づく日本法学を考えていた様である。

山田は、このように考えていた日本法学による法曹教育を行うための具体的な動きとして、明治二十二年一月 司法大臣の兼任としながら、日本における国家神道の宗教行政機関として設立されていた皇典講究所 所長に就き、同所内に同年十月に設立認可された日本法律学校の創立を主導している。

この日本法律学校が、後に日本大学法学部となる。

この日本法律学校の設立経緯については、その職務に多忙を極める現職司法大臣の山田に代わって、創立総務代表に宮崎道三郎、創立実務主幹に樋山資之、長森藤吉郎らが関わっているが、この時の山田の強い求めで初代校長に金子堅太郎が推されており、総理大臣山縣有朋等の支持も得て日本法律学校初代校長に金子が決定している。

翌、明治二十三年六月の金子の校長就任後、同年九月に日本法律学校の開校式が行われ、ここに金子は日本法律学校の初代校長として創立趣意演説を行い、山田が開校の式辞を述べ、この時特に出席を見た山縣総理による祝辞演説が行われている。

山田の金子校長推戴に至った経緯については、山田と金子の関係について識る必要があるが、出会いは明治四年の岩倉全権欧米使節団に始まる。

山田は二十六歳の陸軍少将で兵部省理事官として、金子は十九歳で既述の如く私費留学の黒田侯の随員として参加していたが、この時の使節団一行が乗船したアメリカ号に同乗していた時が初めての対面と思われる。

この時は金子の側から見ると、山田は岩倉全権に随行する高官の一人として、山田の側からの金子は多数の同乗者の一人としての認識しかなかったと思われる。

この後は明治十一年、金子がアメリカ・ハーバード留学からの帰国後、紹介者を得て司法省への仕官を求め、司法卿 大木喬任、司法大輔 山田顕義を訪ねているが、この時の仕官は不首尾に終わっており、山田、金子の会見の内容も詳らかでないが、挨拶程度で終わったものと思われる。

その後、明治十三年金子は立法府である元老院に職を得るが、この頃 時の元老院副議長 佐々木高行の命を受けて、当時 自由・民権論者の間で 頻りに持て囃されていた、仏人 ジャン・ジャック・ルソーの〔 民約論 〕に対抗して、保守・漸進の立場から 学説を論ずる、英人 エドモンド・バーグの著作二書の要意をまとめ上げ、佐々木に提出している。

佐々木はこれを歓び、当時 内務卿の山田にこれを示すと、山田も一読してこれを諒とし、この後山田は度々自身の別荘に金子を招いて熱心に金子の意とするところを聞いているが、遂には金子にこの出版を勧めて、明治十四年十一月 元老院より上梓されている。

これが有名な金子の畢生の著作となる〔 政治論略 〕である。

翌十二月 内務卿 山田は、これまでの金子の学識、識見を高く評価しており、金子に対して内務省取調局長就任を打診するが、この時金子は向後の元老院での憲法調査の仕事を考え、元老院副議長 佐野常民の説諭を容れてこれを謝辞し、元老院 残留を決めている。

山田の観る、金子の教育者としての資質、識見、また経歴としては、金子が郷里 福岡の修猷館で学んでいた当時、時勢から修猷館ではそれまでの漢学一辺倒を改め、古事記、日本書紀などの和学の講義を始めていたが、金子はこの時 平田篤胤、本居宣長らの和学に接して真の日本の歴史と、藤田東湖らの後期水戸学などから国体の尊厳について学び、感銘を受けたと語っている事、また 明治十一年十一月より明治十三年まで東京大学予備門教員を勤めている事、明治十五年十月から特に請われて英国留学を控えた近衛家の若き十九歳の当主 篤麿に英語の個人教授を行っている事、明治十七年二月より東京師範学校教授の辞令を受け、地方制度に関する組織、権限、法令等を論じる行政法概論の講義を行っている事、等々明治十三年以降は元老院書記官として超多忙な日常を送るなかでも、こうした教育者としての活動を恙なくこなしている点でもあった。

こうした一連の経緯を経て、山田は山田の考える日本法学の法曹教育を行う日本法律学校を託すべきは金子をこそ適任 との思いを強くし、日本法律学校 初代校長 金子堅太郎が実現したものであった。

1.目 次へ

新釈 金子堅太郎伝 秋霜烈日の人 完

2023年8月

Yoshinao Sato

( wwasanewscom@gmail.com )

写真の素材を提供いただきました ぱくたそさん ありがとうございました。