秋霜烈日の人 3.

第一章 嘉永六年 出生

1. 出生

嘉永六年、癸丑の年 二月四日は、西暦 1853年3月13日であった。

この日、金子堅太郎は 筑前国 早良郡 鳥飼村 字 四反田に、父 金子清蔵直道、母 安子の長男として生まれている。

幼名を徳太郎。

この年、父 清蔵は二十八歳で、福岡藩の勘定所に小者として勤仕していた。

金子家は、三代ほど前に 新田開発で得た田畑を持つ 自作の農から、蔵米取りの 小人組の株を買う事で、筑前の国主 黒田家の 微禄 末席に連なっている。

生地、鳥飼村は 福岡城の西方、大濠に接した一帯で 士農工商 雑居の地ではあったが、農が少しと 僅かの工商の他は、地の利も有り もっぱら藩政の実務を担う 少禄の家臣群の住まう聚落であった。

金子家は また 数代前の 自前の作農時代から 代々 勤勉・倹約家が続いた事も有り 裕福な家で 長男 徳太郎 後の 堅太郎も子供の時分から 近在の学塾で 漢籍を学ぶ傍ら、師を求めて 謡曲、仕舞いなども習っており、また この当時 藩命で大阪に在勤していた、父 清蔵が 論語、孟子、大学、中庸、小学、十八史略、史記、左伝、詩経などといった漢籍一式や 源平盛衰記、太閤記、駿台雑話、太宰純著経済録、夢想兵衛物語などの 書籍を購入して 送って来た とあり、まだまだ 書籍一般が高価だった時代であり、当時 藩士の子弟で 漢籍を読む時は 藩校の修猷館から 官本を拝借するのが一般的で、自家にこれらを所蔵するのは 極めて稀で、学塾の師からさえも 羨ましがられていた とある。

2. 修猷館 入学

堅太郎の 福岡藩においても、藩士子弟の教育の場として 藩校 修猷館( しゅうゆうかん )が設けられていた。

修猷館の 館制では 出自、身分に応じて 学舎への昇降口、控えの間 等が 峻別されており、試験を受けて 進級するに及んで 徐々に その差別を無くして行く制 としており、入学当初 堅太郎は 父 清蔵が「 半礼 」という身分で 正規の士分と成っていなかった為、控えの間での 控え時などで 差別を受けていたものの、後に 父が「 役中直礼 」という 正式な士分へ昇進となり、藩校 修猷館での 差別を受ける事の無い 士分の待遇となるが、それはさて置き 堅太郎の 学業、成績は 頗る優秀で 順調に進級して 常に首席を通している。

この頃、時勢は激しく動き始めており、風雲は急を告げてきている。

元冶元年七月に 禁門の変、翌 八月には 米英仏蘭 四カ国連合艦隊による 下関砲台砲撃事件が起き、隣国 長州の騒擾に 福岡藩も 波奈と 須崎に 新たに砲台を築いて外国船の襲来に備えている。

元冶二年は 四月に 改元されて 慶応元年と成るが、堅太郎の 福岡藩に於いても 藩論が 沸騰し、藩士が 勤皇派、佐幕派に分かれて 城下で 血生臭い争闘を繰り返しており、重職の御用部屋頭取 牧 市内( まき いちない )の暗殺や、城下の米商 大惣の主人を殺害し 城門に梟首する等の 事件を起こしているが、七月に入って、遂に 佐幕派の 野村東馬、浦上数馬、久野一角らが 藩権を掌握し 一気に 勤皇派の捕縛、粛清を行い、対立する勤皇派 執政 加藤司書、建部武彦 ら 六名を切腹、その他 下位の者 九名を 斬刑に処している。

後に 乙丑( いっちゅう )の獄 とよばれた事件で、この時 堅太郎の同族 平山 某も咎めを受けて入牢している。

余談になるが、この時の粛清時に 明治に入って後、堅太郎が 明治政府の少壮官僚として 官命を受けて 北海道の開拓状況 巡視を行った折、石狩の 樺戸集治監( かばとしゅうちかん : 北海道に造られた 大規模刑務所 )での 囚人の出役状況等に付いて 聴取を行った 同監 前 典獄( てんごく : 刑務所長 ) 月形 潔の 叔父にあたり、それまで 京などで 勤皇の活動を行っていた 月形洗蔵( 新国劇の戯曲 月形半平太のモデルとされている )が 刑死している。

さて、堅太郎。

少年ながら 真面目、勤勉な性格で 修猷館 入学以来 早朝から 深夜にまで 勉学に励む毎日から 遂に体調を崩して 食物を受け付けなくなり、衰弱が甚だしくなって来た為、医師 横地道順の 薦めで 一時 修猷館 通学と 一切の勉学を止め、療養をした後、同じ 鳥飼村在住の 鉄砲指南役 林 吉六に師事して 鉄砲射撃の稽古を始めている。

この時代、人は 些細に見える病でも あっけなく死んでしまう事が珍しく無かった時代で 家人の計らいで この様な処置をとれた 堅太郎は 命拾いをしたものと云える。

この 鉄砲射撃 稽古では 陽光の下、外気に触れて 新鮮な空気を吸った 堅太郎の若い身体は みるみる 快復し、翌 慶応二年 春には 修猷館への復学を果たしている。

この後も、堅太郎は 修猷館での成績は優秀で 相変わらず 首席を通しているが 真面目、勤勉な堅太郎は 学業の優秀さから 自負心で 傲岸( ごうがん )不遜となり、他の 顰蹙( ひんしゅく )を買わぬ様 自らを戒めている。

3. 父、清蔵 死去

慶応四年は 明けて早々に 鳥羽・伏見の戦いから 戊辰戦争 勃発と成り、京都朝廷より 徳川征討令が発せられる事となる。

ここに来て 福岡藩に於いても 京都の朝命を受けて 藩政の方針を一変し、二年前の政変で 藩権を掌握していた 佐幕派の 執政 浦上、野村、久野らが 失職の上、切腹を命じられている。

この年、九月に改元されて 明治。

こうした中、最下級の藩士で この様な 藩の動揺にも無縁の 堅太郎の父 清蔵 直道が 病を得て 四十三歳にして 死去する。

この時、父 清蔵 直道は 福岡藩において「 役中直礼( やくちゅうちょくれい ) 」という身分で これは 父 清蔵が 現在の 勘定所頭取扱という 役職に有る間、士分に取り立てられる という身分で、この後 昇進すれば「 一代直礼 」( 一生涯士分 )、から さらに「 永代直礼 」( 永世士分 )となるが 「 役中直礼 」で死去のため 十六歳で 家督を相続した 堅太郎は 士籍を失う事となる。

この当時の 金子家の 家禄に関する記録が残っている。

金子家が 三代ほど前に 蔵米取りの 小人組の株を買う事によって得、父 清蔵が相続していた世禄が六石と二人扶持で、父 清蔵の 精勤で得た、藩 勘定方 下僚( 勘定所頭取扱 )の役料 五人扶持 十五石を合わせて、七人扶持 二十一石に 二年おきの大阪勤番 手当と 役職がら それなりの 役得等も有った様で、勤勉・倹約家の家系で 蓄財も有り、小身ながらも 父 清蔵の 在世中は それなりに 裕福な生活だった様である。

しかるに、父 清蔵 亡き後、家督を相続した 堅太郎は 父の得ていた「 役中直礼 」での士分という身分と 勘定所頭取扱の役料 五人扶持 十五石を 一気に失う事になる。

この為、向後 これまでの生活の維持が困難に成る事は固より、さらに 困窮する事も予想されるに付、近縁の者たちより 三十九歳にして寡婦となり、老母と三子一女を残された 母 安子に対して 再縁の話などが持ち込まれるが、一家はこれを謝辞し、父の残した遺金 二百両( 現価 約千二百万円 )を持って、足軽 銃手組 峰岸 某 死後の株、二人扶持 六石を買い求め、堅太郎に相続させる事により世禄 二人扶持 六石と合わせて 四人扶持 十二石と成し、なんとか 生計の維持が成り立つ 目途を得ている。

これにより、この後、十六歳の 堅太郎は 銃手組に編入され、兵卒として 銃砲大頭役所の使番( 給仕 )として 勤務を始める事となる。

4. 秋月遊学

戊辰戦争は いまだ 行方定まらず、函館での戦争( 五稜郭の戦い )が続いていた。

福岡藩も、一朝 事あるに備え、藩兵が 各所の砲台、神社仏閣に屯営して 英国式の軍事調練に励んでいたが、堅太郎の属する 銃手組も この時、鳥飼八幡宮に屯営して 調練を行い、堅太郎も 兵卒として 昼は 調練を受けながら、夜は 隊長の命令で 同僚の兵卒に 漢籍の講義を行ったりしている。

この当時の 日本の士農工商制度における 士族という支配階級では、最下級の 兵卒( 足軽階級 )クラスでも 機会があれば この様に 漢籍読解などの、百姓、町人の通う寺子屋などで教えるのとは 違った学問に 取り組んでいる様子が 興味深い。

この様な日々を送る 堅太郎の下に、ある日 時の月番家老 林 丹後より、明朝 十時 御館( おやかた )に罷り出ずべし と云う 命令書が届く。

さすがに 堅太郎も 何事かと 動揺して 隊長、ほかに尋ねるが、固より 誰も分からず。

御館とは 福岡藩制では 藩主親臨の政庁で、士分以上の 御用召し時に登庁する場所と成っている。

最下級の一兵卒 堅太郎に、月番執政から 直接 御館出頭の命令は 只事ではない事が 堅太郎にも良く分かる為、隊長の許しを得て 兵営を抜け、藩校 修猷館教授 正木昌陽を訪ねた処、正木先生 喜んで曰く。

今や日本国は 王政が復古し 維新の新政 成って 人材登用の時に当たり、我が 福岡藩に於いても、藩校に於いて 成績優秀な貴君を 士籍に進め、支藩 秋月藩の藩校 稽古館へ 遊学の推挙を 修猷館督学 竹田貞之進から 藩庁へ 上申していたので その御沙汰があるものと思う。

との事で

堅太郎は感激して 正木先生、ほかの教官の厚情に 謝意を表して 帰宅した。

翌日、正装して 御館に出頭。

月番家老 林 丹後より

「 年来勤学出精致候付永代士籍に列し秋月藩遊学被仰付

学費として年々米拾俵被下渡 」

の辞令を受ける。

これで、堅太郎は 十七歳にして 父を超え、「 永代直礼 」( 永世士分 )の身分を得る。

また、藩校 修猷館の学制では、初級を西寮で学び 試験を通過して、南寮に進み さらに 試験を通過して 時計の間に進み、時計の間では 成績優秀者が 試験を通過して 北寮に進むか、あるいは 藩費を持って 支藩 秋月の稽古館 遊学を命じられる場合があり、今回 堅太郎は 時計の間詰め 首席として、その優秀な学業を認められて、支藩 秋月の稽古館 遊学を命じられたものであった。

さらに 秋月 稽古館で 成績優秀を認められれば、江戸の 幕府 官学、昌平黌( しょうへいこう ) 遊学の道も開かれるが、この時は すでに江戸幕府は無く、昌平黌も無い。

この時期、時勢の変動に相俟って 堅太郎とその周囲の変転も 目まぐるしい。

秋月 稽古館 遊学中の六月、堅太郎の祖母が没し 忌中休暇を取って帰福するが、この帰福中に 藩校 修猷館に於いて 大改革がおこなわれる事と成り、堅太郎は 秋月遊学 三カ月にして これを免じられ 修猷館への復学を命じられている。

これは 福岡藩も藩として、この難しい時勢を乗り切る為の方策として、藩内の俊英 五十名を選抜して 修猷館に集め、これまでの 藩士子弟の一般教育とは別に、藩政全般をを担う 次代の人材育成を図る事と成り、当然ながら 修猷館で首席を通した 堅太郎も この選に入れられたものであった。

この 特別選抜の 修猷館学生 五十名は 藩庁の方針で、全員を入寮させ 文を講じ 武を練らしむ として、文武併せての 研鑽を成す事となる。

また、ここでは 出自、身分による隔てを 一切行わず、上は 家老・執政の子弟から 下は堅太郎の様な 最下級の藩士子弟までが、所謂 同じ釜の飯を喰う事で 藩の次代を担う若者たちの 上下の関係を 風通しの良いものにしておこう という計らいであった。

この時、堅太郎は 家老 毛利家の長男 万太郎と同室と成り、二人一組で行う 炊事当番をこなすに当たり、飯炊きの経験など無い 万太郎に便宜を図り 感謝されたりしている。

この様な 修猷館での生活の一日、堅太郎は 同僚の三名と 博多の学友を訪ねて 近くの料理店で飲食した折、帰寮の門限が 過ぎてしまう失態を犯している。

この時は 門を閉ざされてしまった為、塀を乗り越えて自室に入り 就寝しての翌朝、寮監より厳しい叱責と 訓戒を受けている。

この件に付いては、これまでの堅太郎の行いと、この後の 長い長い 堅太郎の人生に於いても、とにかく 有能 かつ 実直、真面目な性格で およそ 道を踏み外して 人の誹りを受ける事など あまり無い様な 堅太郎の人生に於いて 珍しい事件ではあった。

何事においても 真面目に取り組む性格の 堅太郎は、子供の頃から 日々一貫して漢籍や ほかの学問に 取り組む傍ら、子供時分には 謡曲、仕舞いなどの習い事や、修猷館入学後は 身体を丈夫にする目的もあって 鉄砲師範 林 吉六の門で 鉄砲の射撃を習っており、また この 修猷館 再入学後は 撃剣の練習に励んでいるが、これらには 何れも 目ぼしい上達、成果は上げていない。

にもかかわらず、こと 学問に関しては 頗る 優秀で、十一歳で 藩校 修猷館に入学するまでに すでに 九歳から 城下の 正木昌陽 私塾の門下で 論語、他の素読を習っており、修猷館では 本来 西寮に入学して 論語、孟子、大学、中庸の素読を習って 試験を通過して後、南寮へ進むところを いきなり 南寮へ入学を許され、随時行われる 試験でも 成績は優秀で 常に 首席を通しており、約一年後の 十二歳にして 上級の 時計の間に 進級を果たしている。

この頃、本人の述懐によれば、学業が進むにつれて 学問への興味が増してゆき、早朝から 勉学に熱中して 深夜にまで 及ぶ事があった と有るが、この 時計の間 在学中に、先述のごとく 本務の銃手組調練中に 藩庁呼び出しを受け、支藩 秋月の稽古館 遊学を命じられ、さらに 藩校 修猷館の特別選抜 五十名の中に選ばれて ここに至っている。

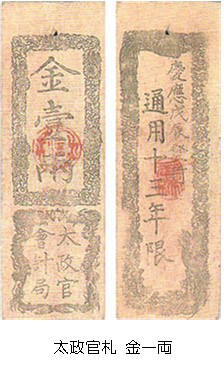

5. 太政官札 贋札事件

この年、福岡藩にして 容易ならざる事件が勃発する。

太政官札 贋札事件である

七月、明治新政府の検察機関 弾正台( だんじょうだい )から 大忠( だいさかん:検事 ) 渡邊 昇が 多数の捕吏を伴って来福し、諸方の探索後 城内の贋札製造所を囲み、贋造に関係する 職人、属吏を尋問して、福岡藩 権大参事( ごんのだいさんじ ) 小河愛四郎、他 執政クラスの責任者 数名を捕縛して 小倉裁判所へ連行している。

この事件は、慶応四年五月 発足間もない 明治新政府が 旧越前藩士で 新政府の参与兼会計事務掛 由利公正の建議により 戊辰戦争の戦費調達と 疲弊した財政の立直し、及び 唯一の統一政府として 全国流通通貨の必要から 政府の信用を担保とする 不換紙幣 太政官札を発行し 各藩に対し その石高に応じた 引受を強制したもので、福岡藩では 五十一万両( 現価にして 約 三百六億円程 ) の引受けを行っているが、この当時は まだ 戊辰戦争の真っ最中で 新政府優勢とはいうものの、江戸では 上野戦争の最中で有り、奥羽列藩同盟が健在 という様な状況に、実際 新政府と旧幕勢力の 確たる勝敗の帰趨が見通せない中、もし 新政府側が負ける様な事になれば 引き受けた 太政官札は 紙切れとなってしまう為、福岡藩のみならず、各藩とも 執政ら 財政担当者の この太政官札の扱いに対する悩みは深かった。

そこで 福岡藩は 引き受けた 五十一万両の太政官札を 額面の約半額で放出し 金貨に変えてしまう処置をとる。

が、そうこうしている間に 新政府軍は 北越戦争、会津戦争を終結させ、最後まで抵抗した庄内藩を降伏させて、残るは 函館に拠る 旧幕軍のみと成って、ようやく 大勢が決してくると、情勢の判断を誤って 藩庫に 二十数万両の 穴を空けてしまった 福岡藩 執政らは この穴を埋めるために 太政官札の 贋造を行い、藩境付近で行う 他国との取引の決済に 盛んに使い始める事になる。

実際、太政官札といえども 紙幣としては 江戸期を通じて 各藩が発行してきた 藩札と変わる処が無く 贋造自体は 容易で 福岡藩のみならず、実際は 多くの藩で 贋造が行われた様である。

この時期、前年の明治新政府による 版籍奉還で、隣国 豊後の 幕府天領だった 日田地方が 翌年の廃藩置県を待たず、ひと足早く 旧幕府の代官所を廃して 新政府直轄の日田県と成り、県知事として 薩人 松方正義が着任していた。

松方は 自県内に流通する 太政官札に不審を抱き 探索の結果 隣国 福岡藩による 藩ぐるみの 太政官札 贋造をつかみ 新政府に告発している。

太政官札 贋造では、先述のごとく 多くの藩で行われていたが、何故 福岡藩のみが 糾弾されたのかについては、明治新政府による 一罰百戒的な スケープゴート説があるが、別の見方として 福岡藩の場合、先の 乙丑の獄事件で 藩内の勤皇派が一掃されており、現 新政府の要路に ほとんど人脈を持たなかった事が 挙げられている。

事件は この後、福岡藩 家老職相当の 大参事 郡 成美、同 立花増美が 小倉裁判所に 召喚された後、東京へ 檻送されている。

こうした中 福岡藩庁は、既に 隠居の身ながら 僅かに残っていた 旧勤皇派の老臣で、新政府に重きをなす 薩摩の西郷隆盛に知己を得る 元家老 矢野梅庵を、この時 東北戦争を終えて 鹿児島に帰省していた 西郷の下に 使者として派し、執成し( とりなし )、救済を嘆願している。

これを受けて、西郷は 小倉に赴き 弾劾責任者の 渡邊に会うが、情状が悪すぎ 如何とも成し難く 事態は 好転するに至っていない。

その後、福岡藩 筆頭家老職相当の 大参事 矢野安雄に 弾正台より 召喚状が届き 藩内は 藩主家に 類が及ぶ事を恐れて 動揺するが、矢野 大参事 出立の前夜、堅太郎らの所属する 修猷館から代表者らが 矢野の下を訪ね、藩主家へ累を及ぼす事の無き為、責めを一身に受けての 割腹を勧めるが、矢野は 東京での 申し開きに自信を示し、割腹の勧めを拒んで 東京へ出立する。

6. 藩内の動揺

この後、藩庁の命により 修猷館に於いて 塾長以下 塾生全員が この問題に関して、類が藩主家に及んだ場合の 対応について、一週間の熟考後 討論会を開き 意見の集約を図って 上申する事と成る。

この討論に於いては、ほぼ 全員の意見が、大挙して 京( この時期 新政府は東京に有るが、明治天皇 及び 朝廷が 京に在り )に上り 朝廷に嘆願して、藩主家への処分取り消しを訴え、成功せざる時は、黒田家三百年の恩顧に報いる時 として、福岡城に立籠もり 城を枕に討ち死にも可なり と云う 過激なもので有ったが、これに対してただ一人 堅太郎が 末席から 反対の意見を述べている。

曰く、今日 鎌倉以来 天皇の親権を 簒奪( さんだつ )してきた 武家政権の最後 徳川幕府が滅び、ここに 維新が成って 天皇親政たる 朝廷が復活しており、今日 我が国において 君主は 天皇御一人なり、しかるに 我ら 天下万民は すべて天皇の直臣にして、我らが 藩主 黒田候といえども 天皇の重臣たるが 臣下成り。 ここに 朝廷より 如何なる 勅命のお沙汰が あろうとも、これを奉ずるが 我らが務め成り。

仮に 我らが藩主家の公職( この時、昨年の 版籍奉還後 藩主は 新政府任命の 藩知事と成っていた )を 免じられるか、あるいは 僻遠( へきえん )の地に 遷任( せんにん ) の沙汰など有るとも、我らは 勅命を奉じつつも 三百年の藩思を思い どこまでも 藩主家に付従い 黒田家の家政に勤仕して 旧恩に報ずる途も有り。

諸君の意とする処は、壮快なれど 結果、藩主家の 御身まで危うくする 不忠の道ならんか。

堅太郎の この意見に対しては、賛同する者 一人も無く 一座は白けて、修猷館の塾長・教員に至るまで 一言も発する事無く 散会になったと有る。

後々、堅太郎は 演説を得意としており、政府の要職に就いてからも 数々の 演説録を残し また 日本でのみならず、後年 アメリカに於いて 日露戦争の終結工作を 外相 小村寿太郎を援けて行っていた時など、アメリカの世論を 親日の方向へ導くために 盛んに アメリカ各地で 演説会を行っており 一定の成果を上げている。

が、この時の 堅太郎の発言は 謹直な堅太郎らしく 信ずる処を正論として 正面から吐露しているものの、この時の藩校側の 実際の討論の目的としては、この場で結論を出す事を求めておらず、藩主家に 一朝事有らば、一致団結して当たる 決意表明と 壮行会的な 謂わば 決起集会の趣としており、如何にも この時の 堅太郎の発言は 壮行的な場の雰囲気にそぐわず、座を白けさせている。

堅太郎には 謹直な上、頗る 頭脳明晰なるが故か、時折 こうした 今風に謂えば 「 その場の、風が読めない 」ところが有り、結果 言行が偏狭に走ってしまう場合が 垣間見える。

この後、しばらくは 堅太郎も 修猷館で 居心地の悪さを感じている。

この頃、時勢から 修猷館では これまでの 漢学一辺倒を改め、加えて 和学者を雇用しての 古事記、日本書紀の講義を始めている。

堅太郎も これを受講して 平田篤胤、本居宣長らの 和学に接し、初めて 真の日本の歴史と 国体の尊厳に付いて 識ったと記している。

また 知人から借り受けた 「 弘道館記述義 」を筆写して、藤田東湖の 敬神崇儒、尊王攘夷、忠孝無二などの 後期水戸学の思想に触れ 感銘を受ける一方で、これまで 漢学の勉強一筋で来た 堅太郎は洋学、特に 語学としての 英語にも興味を持ち始めており、十八歳の 若き 堅太郎の学問探求は 未だ 悩み多き様相を呈する。

7. 東京遊学

この頃、福岡藩庁に於いては 修猷館の選抜した俊英 五十名から、さらに選抜して 藩費による 藩外への 留学生派遣を決めている。

これは 先の 乙丑の獄による 特定の思想の徒 一掃などの事件があると 結果として 藩自身の孤立化を招くなどして、太政官札贋札事件に見られる様な 藩を窮地に貶める様な事態もある事への反省から 人材を、広く 中央のみならず 他藩へも 留学生として派遣し 将来の人脈づくりに 資する とするものであった

この時の 選抜留学生は 東京遊学が 堅太郎 他 一名、鹿児島藩に 修猷館 特別選抜制で 堅太郎と同室となった 家老 毛利家の嫡男 万太郎 他一名、山口藩が 加藤堅武 他 二名、静岡藩が 石田篤麿 他一名 となっている。

派遣先として 東京( 新政府 )、鹿児島( 薩摩 )、山口( 長州 )、静岡( 大政奉還後 徳川氏に認められた 七十万石の藩 )と、何か 見え見え的な感 無きにしも有らずか。

この件にて 十一月、修猷館の 堅太郎の下に 藩庁より 登城の命が有り、時の 月番執政より、堅太郎は 他の一名と共に 東京への遊学を命じられている。

この時は、堅太郎の 私塾時代からの師で 修猷館 入学後も 修猷館教授として 指導を受けていた 正木昌陽先生にも 藩から 東京学事視察の命があり、堅太郎は 上京時 昌陽先生に 随する事となる。

十一月末 藩船にて 福岡出立、大阪を経て 年末に 東京 霞が関の福岡藩邸 着。

この当時 福岡藩の 東京留学の藩費学生は 漢学生、和学生、海軍練習生、洋学生 と居り、それぞれに 学費月額 十両が給せられたとある。

開国後の 経済的な混乱も有り、貨幣価値の下落傾向にあった 当時としても 月額十両の給費は かなり恵まれていると言え、当時の 福岡藩に於いて これらの学生への 期待の大きさが 知れるところである。

この当時 幕府の昌平黌は 既に無く 新政府の文部省によって 大学南校( 英語教育 )と 大学東校( 独語教育 )が創られており、福岡藩 洋学生は この両校のどちらかにて学び、和学、漢学生は夫々が 私、家塾を選んで入塾し 学んでいたが、堅太郎は 過って 昌平黌の中博士で 廃黌後 伊予松山藩 大参事を務めながら 三田に学塾を開いていた 漢学者 藤野正啓の塾に入塾している。

この頃、藤野塾での生活は 夕方 五時頃まで勉強した後、銭湯に行き 帰途 近傍の 鰻屋や 鳥屋 または この頃 流行りだしていた 豚料理屋に寄って 夕食を摂って 帰ったとあるが、この頃までは 藩費からの充分な給与で 恵まれた 遊学生活を送っていた。

後に 堅太郎は 自らの自叙伝で この当時の事を 回想しているが、ある時 同塾の朋輩と 三田の往来を散策中、外国人数名を乗せた馬車が通りかかり、前後を 旧幕臣と思われる 帯刀した騎馬の士が 数名 警衛していたが、往来中の 老若男女が 珍しい外国人という事で 馬車の周囲に 集まりだしたところ、突然 馬車を御していた 外国人が 鞭を使って 周りの 老若男女の 顔と云わず 体と云わず 散々に 打ちのめして 追い払う様を目撃し、堅太郎は 憤激のあまり 思わず 腰刀に手をかけるが 匹夫の勇と戒めて 手を離すも、当時の外国人は 如何に日本を蔑視したるか と述懐している。

藤野塾での堅太郎は、詩作 では目立つ事も無かったが、作文では 師の藤野から 再三の 賞賛を受けている。

こうした中、七月に入って 弾正台より 昨年の 福岡藩 太政官札贋札事件の糾問が ほぼ 結了して 処分が発せられ、藩知事( 藩主 )黒田長知が 藩知事を免じられて 閉門蟄居、大参事 矢野安雄 他 主だつ 四名が 大伝馬町 牢屋敷にて 斬罪に処せられ、関係した藩吏 吉村藤蔵 他 五名が 流・徒刑に 処せられる事で 終息に至っている。

これにより 福岡藩には 新たに藩知事として 有栖川宮熾仁親王( ありすがわのみや たるひとしんのう )が 任じられ 佐賀藩兵を率いて 福岡入城となり 黒田藩は改易( かいえき : お取り潰し )となるが この 僅か 十日余り後、廃藩置県の詔勅が発せられ 全国の藩はすべて廃されて県となり、藩主はすべて華族と成って 東京在住を命じられる事となるが、こうした中 藩主 黒田長知は 閉門を解かれた後 華族に列せられており、結果として 福岡藩太政官札贋札事件は その責任追及を 旧藩主家にまで 及ぼす事無く 終息している。

8. 帰国命令

この後、有栖川宮新知事による 新体制の福岡県庁より 前の 福岡藩藩命で 上京遊学中の 藩費留学生の内 洋学生を除く全学生に 帰国命令が出され、これまでの 給学費の停止はもとより 一週間以内に 帰国の途に就かざる者には 帰国の旅費も給せず との申し渡しがなされる。

ここにおいて、堅太郎は 身の振り方を熟慮した結果 帰国命令には従わず、苦学となるを 覚悟の上で、在京して勉学を続ける事を決意し、将来を考慮して 洋学 特に 語学としての英語を学ぶ事として、金子の一族で 東京府に在職して 大属( だいさかん )の 地位にあった 平山能忍( ひらやま よしとし )を訪ねて 相談する。

平山も ここで 県庁の命に従って 帰国すれば、この後 貴君も 田舎に学塾などを開く 村夫子的な 生涯を送る事にならんか、ここは 一念を発起して 在京し勉学を続ける事 大いに良し として、寄る辺を失った 堅太郎に 一時の食住を提供する。

こうした頃、堅太郎は 過って 慶応三年に 藩命を受けて 米国に留学していた 平賀義質( ひらが よしただ )が 帰国し 司法省に 勤仕して 権中判事( ごんのちゅうはんじ )を 拝命している事を識り、平賀の下で 学僕となりして、特に 英語を学ぶべく希望を 平山に話し、平山の交渉で 平賀の承諾を得、堅太郎は 霞が関の 平賀邸に 起居して 学僕として 仕えながら 英語の勉強に励む事となる。

平賀邸での 堅太郎は、師の平賀より アルファベットから習い始め、単語を覚える事に 日々を費やしながら、平賀の 司法省 出仕時は 師の弁当箱を持って扈従( こじゅう )し、師の勤務時中は 司法省内の供待所で待ち、午後三時の 退省時には 玄関の敷台で 師の退出を土下座をして待つ と云う様な生活を 送る事になる。

司法省の供待所では、各司法官に扈従する 若党、草履取り、馬丁等が 博打に興じたり、猥談に花を咲かせたりしていたが、堅太郎は 一人片隅で 英語の単語を 憶える事に 時間を費やしていた。

後に 堅太郎は この当時を回想して、今は 草履取りとして 土下座して 主人を待つ身なれど 粉骨砕身努力して、いつの日か必ず この司法省に 土足で出入りする身分に成ろうと 堅く心に誓ったと 自叙伝に書き残している。

9. アメリカ留学

平賀邸で こうした生活を送り、四か月ほど過ぎた 十月末のある日、司法省からの帰途 突然 師の平賀より、こうして 君に供をさせるのも 今日限りだが、長々と御苦労であった と 言い渡される。

驚いた 堅太郎は 師にその理由を問うに、師 曰く。

この度、岩倉右大臣を首班として、政府から 大規模な 遣欧米使節団を派遣する事となり、この一行に 旧黒田藩主家より、若き 当主の 長知( ながとも )公が、米国へ私費にて留学の為に 随行する事となった。

ついては 老公( 前藩主 )、長溥( ながひろ )公の ご意向で、君に 長知公と共に 米国への留学が命じられる。

よって これから 君は 私に同道して 黒田邸に赴き 老公に 拝謁すべし と。

突然の あまりの事に 堅太郎は 言葉を失うが、師の 平賀に同道して 福岡時代には 雲上の人であった 前藩主 長溥公に拝謁する。

平伏する 堅太郎に 長溥公 曰く。

この度 長知を 米国留学に遣わすに当り、同行の者として これまで 長知の側近くに勤仕して来た者では、如何しても 家来のごとく心得、長知の 修行に宜しからず、よって この度の 同行者には これまで 長知の 側近くに 勤仕の経験の無い 金子の同道を 欲するものである と。

さらに。

米国留学中は、何年かかったにしても 学費はすべて 当家より給するに付き、必ず 一科の学問を成して帰朝し 皇国の官吏となって 国家に尽くすべし と。

この様な望外の事に、堅太郎は 驚き 戸惑いながらも、翌月の出発への準備に 慌ただしい日々を送る事となる。

この時 堅太郎と共に、黒田家の私費にて 黒田長知に 同行留学を命じられた者が、平賀義質の下で堅太郎と共に 英語を学んでいた 団 琢磨( だん たくま )であった。

団は 安政五年の生まれで、この年 十三歳であった。

また、この時 老公 長溥の諮問に 平賀は 米国での留学先として、自身の留学先であった事と、旧福岡藩から 藩費留学生として渡米し、現在は 黒田家からの私的援助で 留学を続けている 井上良一、本間英一郎の 二名の学生が滞在する マサチュ― セッツ州 ボストンを 推奨した事で、黒田長知、金子堅太郎、団 琢磨の三名の留学先は ボストンに決している。

10. 明治初年の黒田家

九州 筑前福岡 黒田家五十二万石は 有名な 官兵衛 孝高( かんべえ よしたか )が 豊臣秀吉に仕えて身を起こし、その長子 長政が 関ヶ原の役で 徳川家康に従い、役後 この大封に 封ぜられた事から 始まる。

前藩主、第十一代 黒田長溥は 文化八年、1811年、同じ九州の薩摩 鹿児島藩 第八代藩主 島津重豪( しげひで )の 十三男として生まれ、文政五年、 1822年 黒田家 第十代 斉清の長女 純( すみ )と結婚、婿養子となり、天保五年、1834年 養父 斉清の隠居で 黒田家の家督を相続している。

現藩主( 明治二年の版籍奉還で 藩知事と成り、廃藩置県後は 華族 黒田家の当主 )の、第十二代 黒田長知は 天保九年、1839年 伊勢 津藩主 藤堂高猷( とうどう たかゆき )の三男として生まれ 嘉永元年、1848年 黒田長溥の娘 理玖( りく )と結婚、婿養子となり 明治二年 1869年 養父 長溥の隠居で 黒田家の家督を相続し、この時に至っている。

この 明治四年当時、老公 長溥は 五十八歳で 健在、現当主 長知は 二年前に家督を相続し、三十二歳の 黒田家当主では有るが 家付き娘の婿でも有り、あらゆる実権は 岳父の 長溥の下に有った様である。